68

Muskellehre

(Myologie)

6

sie wie die Augenmuskeln nur ein geringes Gewicht zu

bewegen haben (

▶

Kap. 6.6).

6.5 Hilfseinrichtungen des Muskels

Jeder Skelettmuskel steht mit besonderen „Hilfs-

einrichtungen“ in näherer oder entfernterer Art in

einem funktionellen Zusammenhang:

•

die Sehnen (mit Sehnenscheiden und Sesambei-

nen), Muskelbinden und Schleimbeutel,

•

die motorischen und sensiblen Nerven und die

Blutgefäße.

6.5.1 Sehnen, Muskelbinden und

Schleimbeutel

Sehnen

Die im Querschnitt runden bis ovalen Sehnen beste-

hen aus weitgehend unelastischen, kollagenen Binde-

gewebsfasern, in denen Nerven und sensible Endorgane

(sog. „Sehnenspindeln“, auch als „Golgi-Sehnenspindel“

bezeichnet) angetroffen werden (s. o.). Wenn somit rein

gewebsmäßig die Sehnen dem Muskelfleisch recht

fremd gegenüberstehen, so bilden sie dennoch mit die-

sem eine funktionelle Einheit (s. u.). Die Sehnen stellen

ein elastizitätsarmes Gewebe dar. Strukturell sind sie

aus Sehnenfasern und diese wiederum aus zahlreichen

Sehnenfibrillen (Abb. 6.16) aufgebaut. Die Sehnenober-

fläche wird von einem lockeren, Blutgefäße und Nerven

führenden Bindegewebe

(Paratendineum)

umhüllt, aus

dem das festere

Peritendineum externum

hervorgeht. Die

Sehnenfibrillen sind umhüllt von einem

Peritendineum

internum

und einem

Endotendineum.

Das Sehnengewebe lässt sich bei

Dehnung

höchstens bis

zu 4% seiner Länge verlängern, wobei zu berücksichtigen

ist, dass die primären Sehnenbündel inMuskelruhe einen

welligen Verlauf, bei Muskelkontraktion dagegen einen

glatten erkennen lassen (da der wellige Verlauf bei der

mit der Muskelverkürzung verbundenen Dehnung der

Sehne ausgeglichen wird). Damit wird ein ruckartiger Be-

ginn der Bewegung verhütet; sie wird „weich eingeleitet“

(

▶ Kap.

3.2.4). Die parallel zu den kollagenen Fasern

verlaufenden elastischen Fasern bedingen – wenn auf die

Sehne kein Zug ausgeübt wird – eine geringe Retraktion

der Sehnenlänge (um 3–5%, = „Pseudoelastizität“).

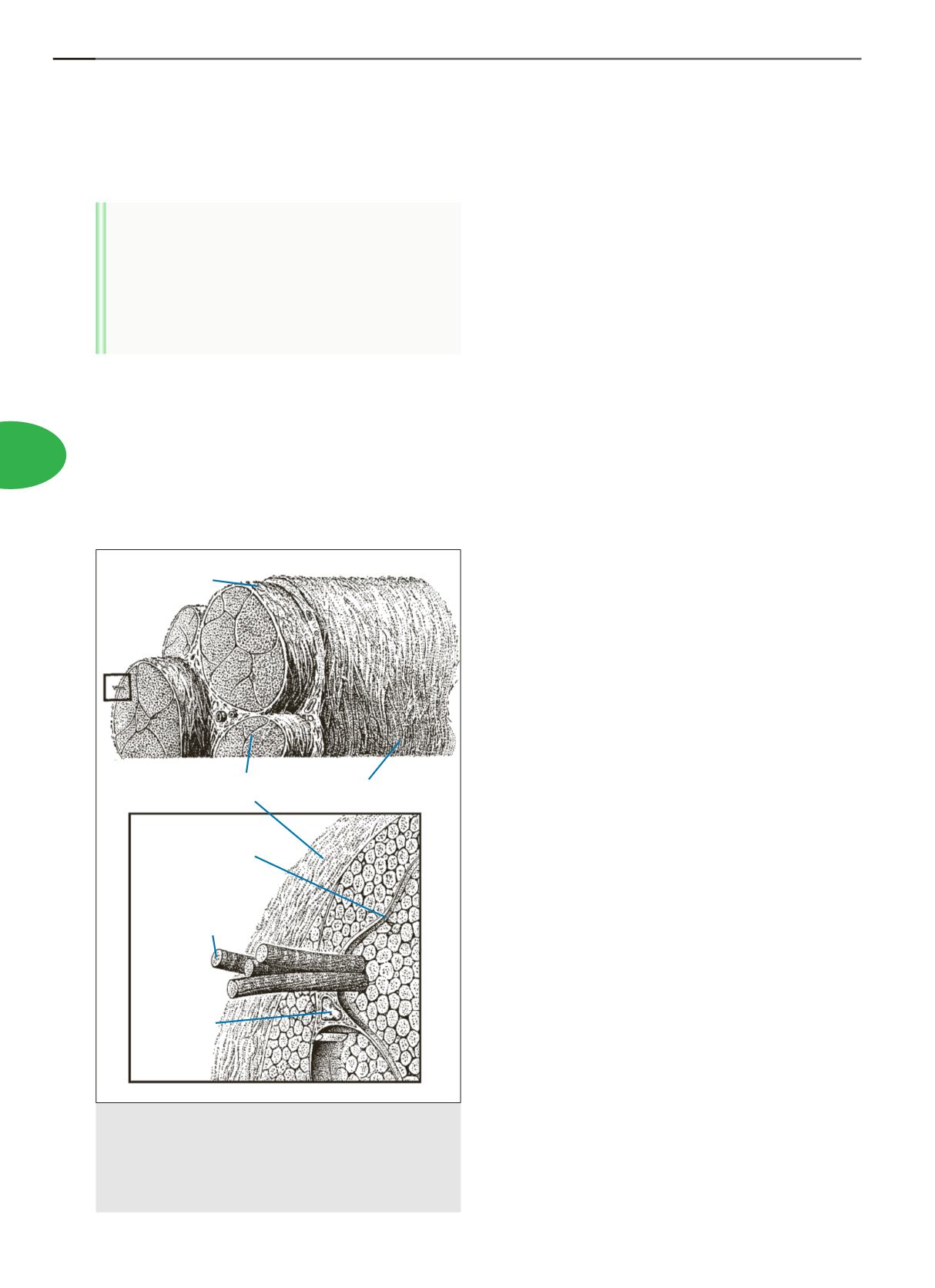

Elektronenmikroskopische Untersuchungen über die

Verbindung des Skelettmuskel- mit dem Sehnengewebe

haben den Nachweis erbringen können, dass

zwischen

Myo- undTendofibrillen keine Kontinuität

besteht. So

konnte u. a. Schwarzacher zeigen, dass die abgerundeten,

schrägen oder stufenförmigen Enden der Kraft erzeu-

genden Myofibrillen von einer doppelschichtigen (30–

70 nm dicken) Oberflächenmembran eingehüllt werden.

Die kollagenen, Kraft übertragenden Sehnenfibrillen

ziehen in 0,1–0,2 μm weite Zwischenräume zwischen

2 μm langen und bis 1 μm dicken fingerförmigen

Ausstülpungen des Sarkolemms ein, so dass eine Art

„Verzahnung“ der kollagenen Fibrillen der Sehne entsteht

(Abb. 6.17). Trotz der starken Annäherung beider Ge-

websarten konnte elektronenmikroskopisch keine Kon-

tinuität zwischen diesen festgestellt werden! Auch histo-

chemisch (durch den Nachweis von Cholinesterase an

den unregelmäßig tief zerklüfteten Muskelfaserenden)

konnte von Schwarzacher das Bestehen einer Oberflä-

chenmembran als Abschluss der Muskelfasern gegen das

Bindegewebe bestätigt werden. Der praktische Nutzen

der beschriebenen sarkolemmalen Einfaltungen (s. o.)

darf in einer beträchtlichen Oberflächenvergrößerung

des Muskel-Sehnen-Übergangs gesehen werden, über

den die Kraft übertragen wird, wobei es gleichzeitig zu ei-

ner Homogenisierung der Kraftverteilung sowie zu einer

Reduzierung der lokalen Spannung kommt (Abb. 6.17).

Das Sehnengewebe lässt wie alle anderen Gewebsarten –

wenn auch zeitlich versetzt – eine Anpassungsfähigkeit an

veränderte funktionelle Belastungen erkennen (

▶

Kap.

3.2.4), die vor allem in den ersten Entwicklungsperioden

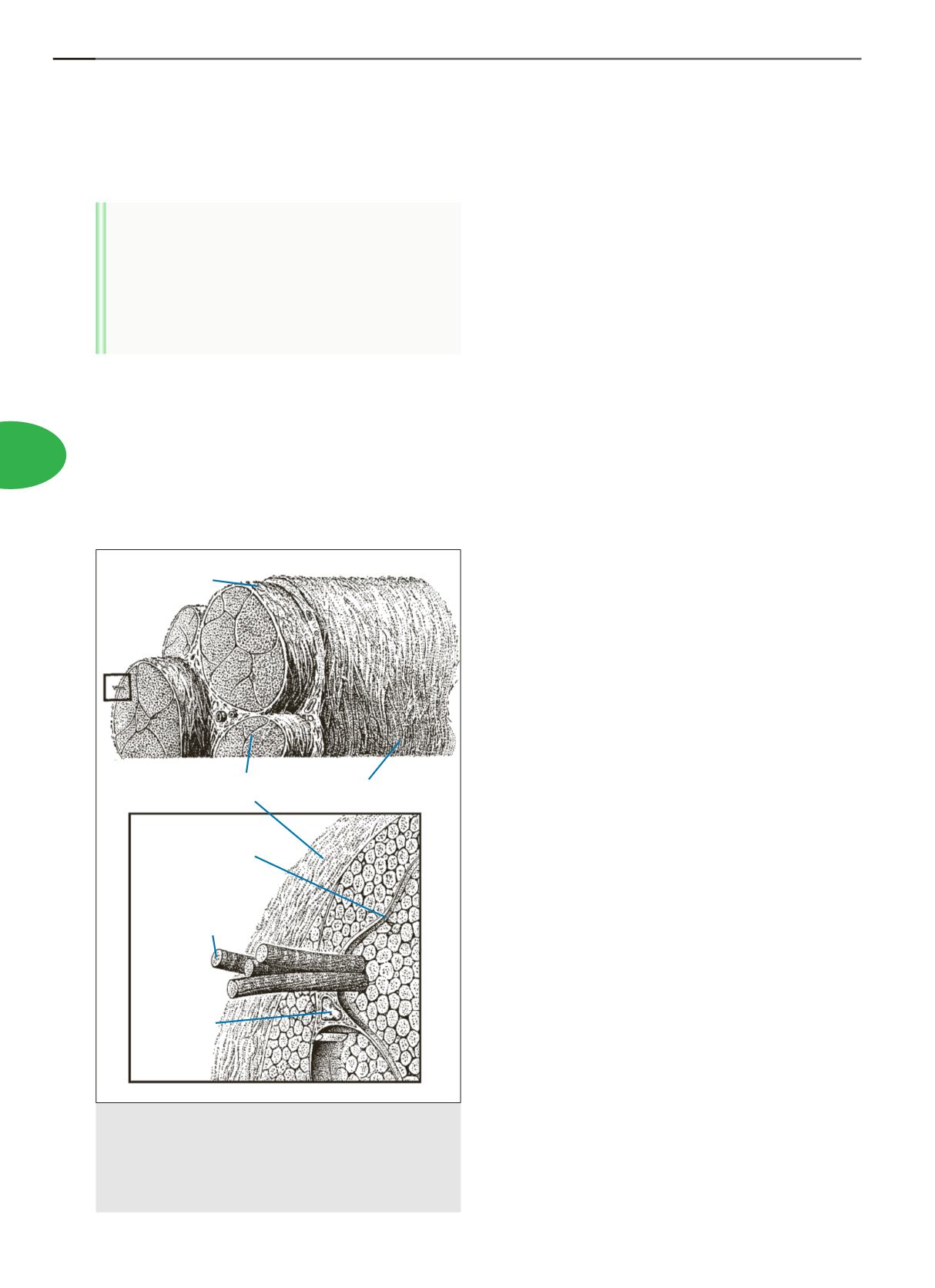

Abb. 6.16

Feinstruktur der Sehne. Oben: Sehne und Sehnen-

fibrillen mit ihren Umhüllungen: Paratendineum, Peritendineum

externum, Peritendineum internum und Fibrillenausschnitt.

Unten: Sehnenfaser mit Sehnenfibrillen und mit einem im Quer-

schnitt getroffenen Fibrozyten.

D

E

3HULWHQGLQHXP

LQWHUQXP

3HULWHQGLQHXP

H[WHUQXP

3DUDWHQGLQHXP

)LEUR]\W

6HKQHQILEULOOH

(QGRWHQGLQHXP