6.5 Hilfseinrichtungen des Muskels

69

6

ausgeprägt ist. In den jungen Sehnen sind demzufolge

die Bedingungen zu einer Faserhypertrophie besonders

günstig, während das Sehnengewebe insbesondere bei

gealterten Personen sich damit zufriedengeben muss,

bei Mehrbelastungen mit dem zur Verfügung stehen-

denMaterial auszukommen. Dabei verlaufen die Anpas-

sungsvorgänge im submikroskopischen Bereich,

„... das vorhandene Material wird in seiner inneren

Struktur gewissermaßen vergütet, so wie man zur

Erzielung einer größeren Zugfestigkeit ein Hanfseil

durch ein gleich dickes Perlonseil ersetzen kann.“

(Rollhäuser 1954).

K

linik

Die Sehnenquerschnittsfläche bleibt bis zum6. Lebensjahr-

zehnt annähernd konstant, die Fibrozytenzahl pro mm

3

sowie ihre Grö-

ße nehmen jedoch kontinuierlich ab, was einen Verlust an Zugfestigkeit

bedeutet, die v. a. nach längerer Ruhigstellung (Immobilisation) sich

rasch reduziert. Letztere führt bereits nach einer 20-tägigen Bettruhe

zu einer deutlichen Abnahme der Sehnenfestigkeit (Stiffness).

Sehnenscheiden und Sesambeine

Sind die Sehnen besonders lang und verschieben sich –

wie z. B. imBereich der Finger – recht beträchtlich, dann

werden sie von langen Gleithüllen, den

Sehnenscheiden

(Vagina synovialis tendinum),

völlig umhüllt. An deren

Wandungen unterscheidet man eine äußere derbe, binde-

gewebige Schicht von einer lockeren Bindegewebsschicht

innen (Abb. 6.18). Diese überzieht die Oberfläche der

Sehne, so dass man – zumal beide Schichten durch ein die

Blut- und Lymphgefäße zur Sehne führendes

Mesotenon

in Verbindung stehen – von der Sehnenscheide als einem

röhrenförmigen, geschlossenen synovialen sackförmigen

Gebilde sprechen kann. In diesem gleitet die Sehne, die

von Seiten der nicht zusammendrückbaren, schleimigen

Substanz, an deren Bildung die Hyaluronsäure wiede-

rum den Hauptanteil hat, polsterartig geschützt wird,

reibungslos.

In die äußere, derbe Schicht der Sehnenscheiden und

Gelenkkapseln sind hin und wieder – vor allem im

Bereich der Hand und des Fußes – kleine, zumeist

hanfkorngroße Knöchelchen, sog.

Sesambeine

(Ossa

sesamoidea),

eingelagert. Durch sie erhöht sich, wie es

vor allem am größten Sesambein – der Kniescheibe

(

▶

Kap. 12.2) – anschaulich beobachtet werden kann,

der Krafthebel des jeweiligen Muskels.

Muskelbinden

(Faszien)

Sie stellen einmal

Schutz gewährende Hüllen

für den

einzelnen Muskel sowie für Muskelgruppen dar und

dienen darüber hinaus dem aktiven Bewegungsapparat

als

Ursprungs- und Ansatzstellen.

Nicht zu Unrecht

kann deshalb von einem das knöcherne Skelett vervoll-

ständigenden „fibrösen

Skelett“ gesprochen warden,

das mit ersterem weitgehend in Kontakt steht, zumal

die Muskelbinden sich – wenn auch in unterschiedli-

cher Stärke – über den gesamten Körper erstrecken

(Abb. 6.19). Ihre Fasern überkreuzen sich scherengit-

terförmig, um sich den Formveränderungen des Muskels

bei Kontraktion anpassen zu können.

Abb. 6.17

Elektronenmikroskopische Darstellung der außeror-

dentlich starken Muskel-Sehnen-Verzahnung (Zwerchfell, Rat-

te). Die Myofibrillen enden in den fingerartigen Verzweigungen

der Muskelfaser an halbierten Haftstrukturen (sog. Halbdesmo-

somen [Hd]), während die kollagenen Fibrillen (Kf) am äußeren

Sarkolemm ansetzen sowie zwischen die Vorstülpungen des

Muskelfaserendes eindringen. Im Sehnenteil liegen zwischen

den Fibrillen Bindegewebszellen (Bz) mit schmalen Fortsätzen.

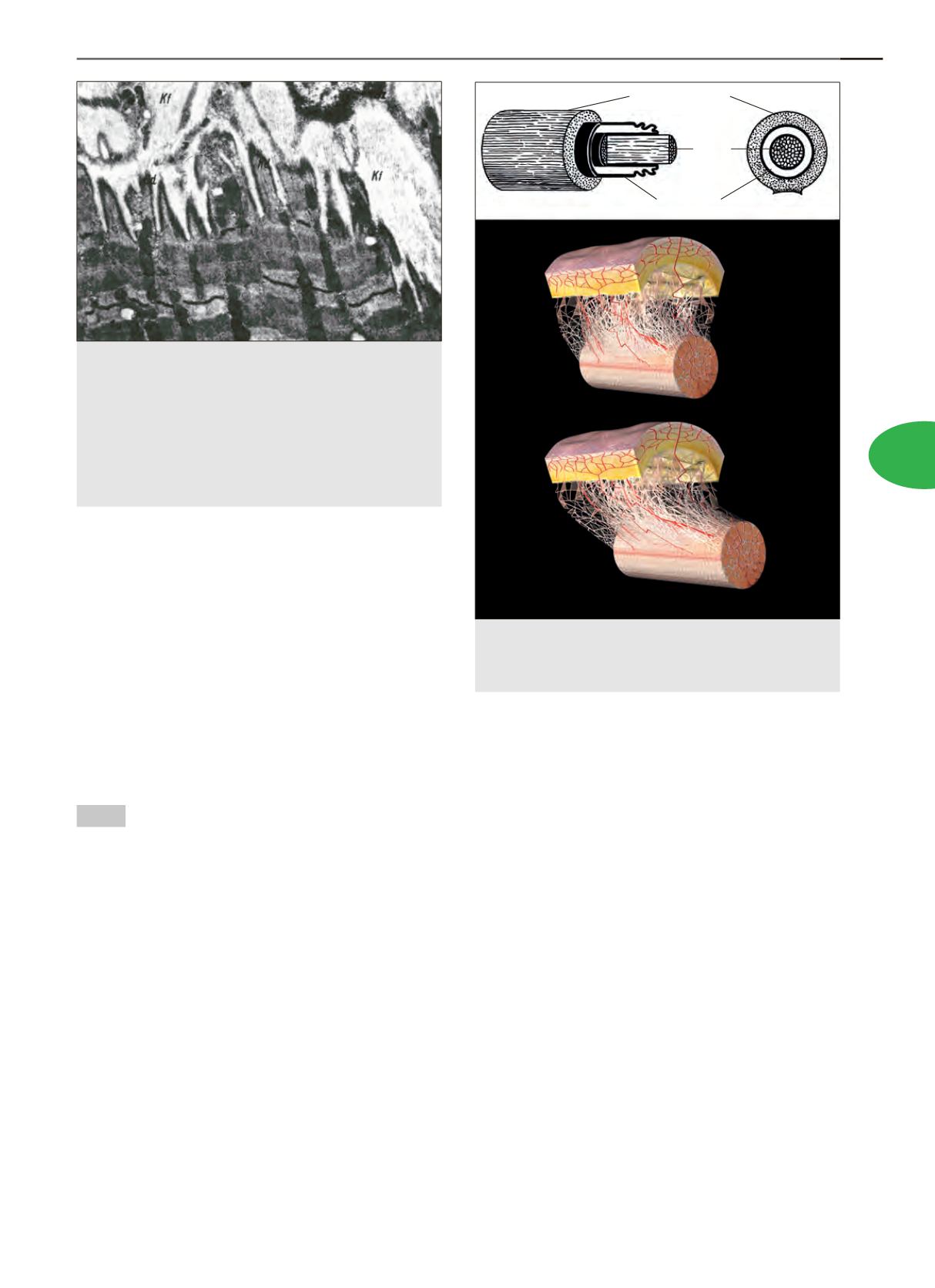

Abb. 6.18

Sehnenscheide. Oben: schematische Darstellung;

unten: Darstellung mittels Software „Lightwaves“ (Guimberteau,

1999).

IDVHULJHU IHVWHU 7HLO

6HKQH

ORFNHUHV %LQGHJHZHEH