422

Die Sinnesorgane

(Organa sensuum)

23

Stoß, Schutz vor Überwärmung (Austrocknung),

Unterkühlung und Eindringen von schädigenden

Keimen

•• Bildung von Substanzen gegen Krankheiten: z. B.

Umwandlung des Ergosterins (Provitamin D

2

) der

Haut durch ultraviolette Strahlen in Vitamin D

•• Temperaturregulation durch Verengung oder Erwei-

terung der Hautblutgefäße und durch die Schweiß-

drüsen

•• Träger von unzählig vielen kleinen Tastorganen für

Druck-, Berührungs-, Kälte-, Wärme- und Schmerz-

empfindungen.

Welch fein differenziertes lebenswichtiges Gebilde ist

die Haut! Kommen doch auf 1 cm

2

durchschnittlich:

•• 2 Registrierapparate für Wärme- und 13 gleiche Ein-

richtungen für Kälteempfindungen

•• 3 Millionen Zellen,

•• 10 Haare,

•• 15 Talgdrüsen,

•• 100 Schweißdrüsen,

•• 3000 Fühlzellen an den Enden der Nervenfasern,

•• 25 Druckapparate für die Wahrnehmung von Tast-

reizen,

•• 200 Schmerzspitzen,

•• 1 m Blutgefäßschlingen und

•• 4 m Nervenfäserchen.

S

port

Auf die volle Funktionsfähigkeit der Hautrezeptoren hat

die Außentemperatur erheblich Einfluss. Bei Temperaturen um 5 °C

reagieren die Druck- und Tastrezeptoren nicht mehr auf einen Reiz, bei

20 °C nur mit 15% ihrer normalen Empfindsamkeit (Rückschlüsse auf

das „Aufwärmen“ vor Training und Wettkampf!).

Die Haut des Menschen hat eine Ausdehnung von

1,6–2,0 m

2

(Abb. 23.1) und ist an den einzelnen

Körperpartien von unterschiedlicher Dicke: sehr

dick am Rücken, sehr dünn am Augenlid. Von

außen nach innen werden drei größere Schichten

unterschieden:

•

Oberhaut

(Epidermis),

•

Lederhaut

(Dermis oder Corium)

und

•

Unterhaut

(Tela

subcutanea

, kurz: „

Subkutis“)

.

23.2.1 Oberhaut

(Epidermis)

Die blutgefäßlose Oberhaut

(

Epidermis; epi

= auf,

dérma

= die Haut) besteht im Wesentlichen aus drei Lagen:

•• einer Hornschicht, die aus keratinhaltigen Hornzellen

(Keratinozyten) aufgebaut ist,

•• einer hellen und einer verhornenden Körnerschicht

sowie

•• einer Keimschicht (Basal- und Stachelzellschicht).

Die an der Körperoberfläche gelegene

Hornschicht

(Stratum corneum)

weist ein mehrschichtig verhorntes

Plattenepithel

mit intensiv basophilen Körnchen (

Ke-

ratohyalin-Granula

als Vorläufer der eigentlichen Horn-

substanz) auf, aus dem ständig unter Steuerung des in

der Hornschicht enthaltenen Mitoseinhibitors

Chalon

(der dafür sorgt, dass basal so viele neue Zellen gebildet

werden, wie oberflächlich zugrunde gehen) abgestor-

bene, kernlose, verhornte „Zellmumien“ in Form von

Hornschuppen abschilfern (z. B. beim Abtrocknen der

nassen Körperoberfläche). Die Dicke der Hornschicht

richtet sich nach der mechanischen Belastung (besonders

kräftig z. B. im Bereich der Hohlhand und Fußsohle mit

Schwielenbildung bei Dauerdruckbelastung, besonders

dünn in Ellenbeuge, Leistenbeuge und Kniekehle).

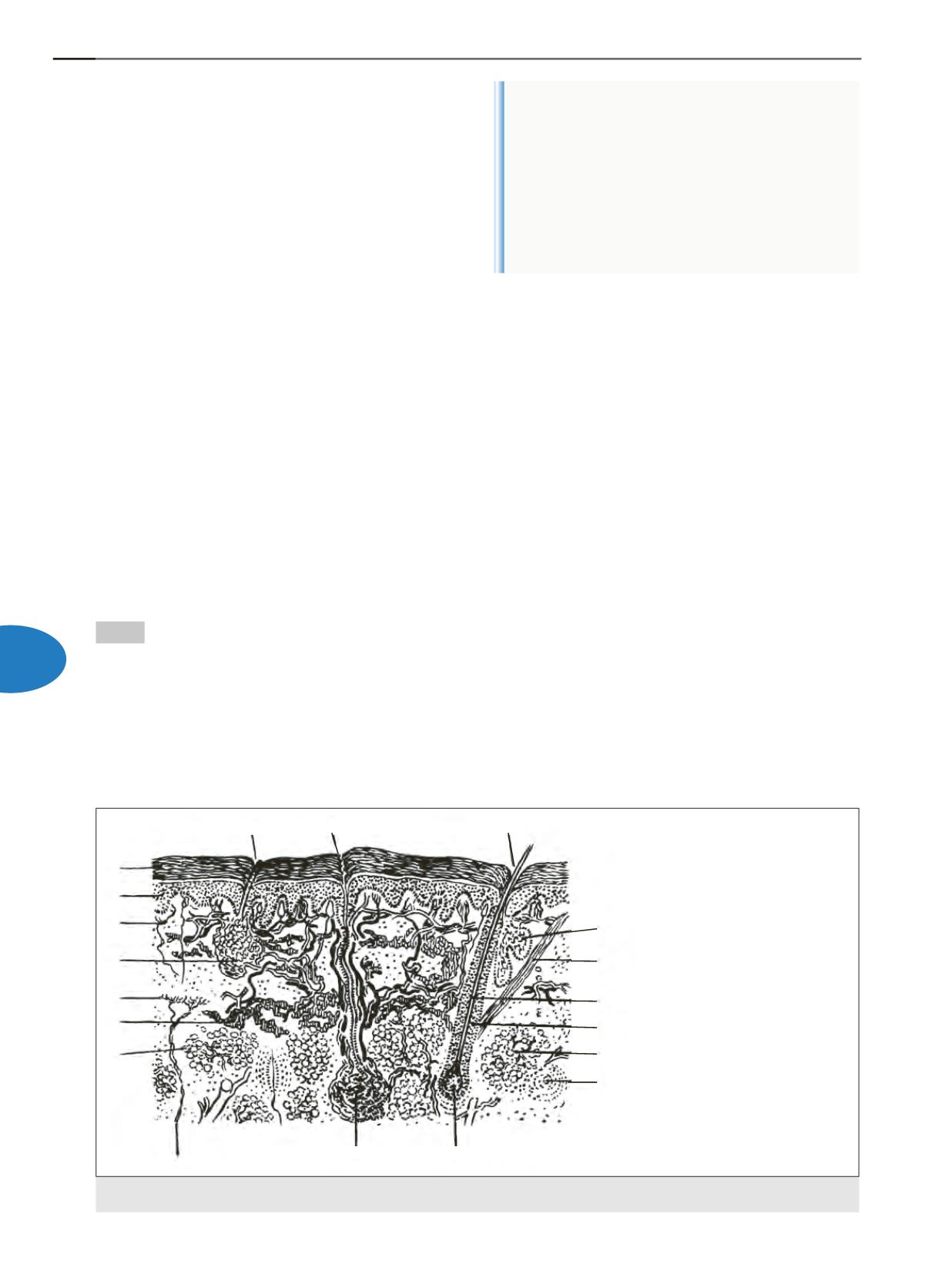

Abb. 23.1

Schnitt durch die Haut (Schema).

1 Hornschicht der Oberhaut

(Stratum corneum)

2 Keimschicht der Oberhaut

(Stratum germinativum)

3 Meissner-Tastkörperchen

4 Teil des kutanen Gefäßnetzes

5 Lymphgefäße

6 Fettzellen

7 Talgdrüse

(GI. sebacea)

8 Haarbalgmuskel

(M. arrector pili)

9 Haar

(Pilus)

10 Haarwurzelscheide

(Folliculus pili)

11 Fett-Trauben

12 Lamellenkörperchen in der Unterhaut

(Vater-Pacini-Körperchen)

13 Haarpapille

(Papilla pili)

14 Schweißdrüsenknäuel

(GI. sudorifera)

15 Ausführungsgang einer Haarbalgdrüse

16 Ausführungsgang einer Schweißdrüse

17 Ausführungsgang einer Talgdrüse

18 Haarbalgdrüse

18

8

9

10

11

12

6

5

4

3

2

1

7

13

14

17

16

15