370

Das Blut

17

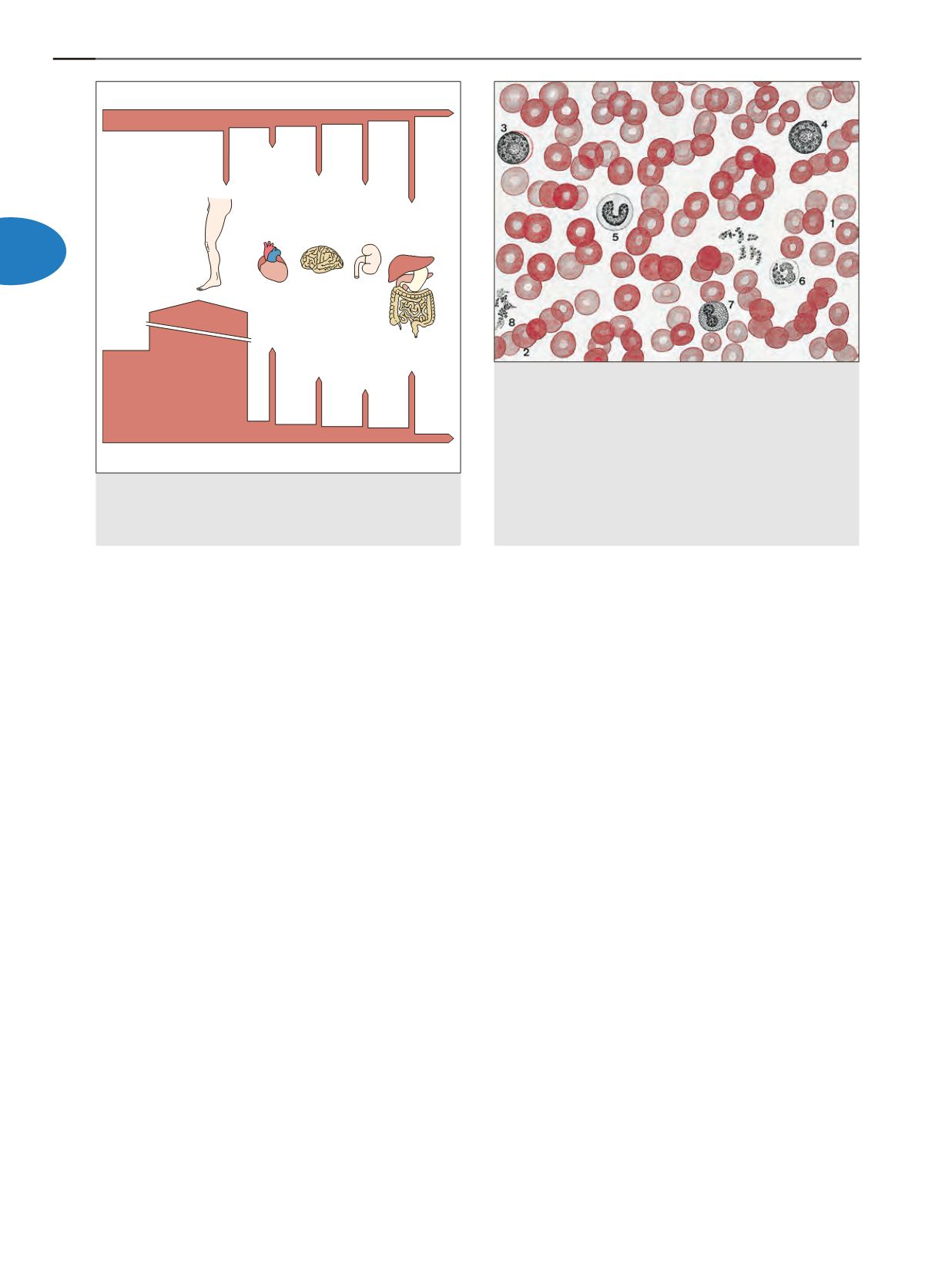

Wenn man einen Tropfen Blut unter dem Mikroskop

betrachtet (17.3 und schematische Abb. 17.1), dann

kann man feststellen, dass er keine einheitliche Lösung

darstellt, sondern sich aus zwei großen Anteilen, dem

Blutplasma

(flüssiger, eiweißreicher Bestandteil) und

den

Blutkörperchen

(geformte, zellige Bestandteile),

zusammensetzt.

17.1 Zelluläre Bestandteile

Bei den

Blutkörperchen

nimmt man im gefärbten Blut-

ausstrich eine Unterteilung vor in:

•• rote Blutkörperchen

(Erythrozyten),

•• weiße (besser: farblose) Blutkörperchen

(Leuko-, Lym-

pho-

und

Monozyten)

und

•• Blutplättchen

(Thrombozyten).

17.1.1 Rote Blutkörperchen

(Erythrozyten)

Die Erythrozyten (

erythrós

= rot) stellen beimMenschen

(bei normalem osmotischem Druck des Blutplasmas)

runde, bikonkave (2 µm dicke, im Durchmesser 7,5 μm

große und ein Volumen von etwa 80 µm

3

aufweisen-

de) Scheiben dar, deren Rand gegenüber dem Zentrum

dicker ist. Im Profil lassen sie eine Biskuitform erken-

nen (Abb. 17.3). Da die roten Blutkörperchen bei allen

Säugetieren – im Gegensatz zu den übrigen Wirbeltie-

ren – kernlos sind (sie verlieren während ihrer Reifung

im Knochenmark den Kern), ist ihre

Lebensdauer

be-

schränkt (120Tage), ein Abbau, der unter intensiver kör-

perlicher Belastung oder Höheneinwirkung (reduzierter

Sauerstoffpartialdruck) beschleunigt abläuft. Nach dieser

Zeit werden die älteren roten Blutkörperchen durch die

Milz und Leber aus dem Verkehr gezogen („Blutmau-

serung“) und durch neue, im roten Knochenmark der

platten Knochen (Schulterblatt, Brustbein, Hüftbein)

und Wirbelkörper gebildete Erythrozyten ersetzt.

Die

Anzahl

der roten Blutkörperchen beläuft sich beim

erwachsenen Menschen pro Liter Blut auf rund 25 Bil-

lionen, das heißt, auf 1 mm³ Blut entfallen beim Mann

5 Millionen, bei der Frau 4,6 Millionen rote Blutkör-

perchen.

Die große

Austauschfläche,

die das Blut den Stoffwech-

selvorgängen (insbesondere dem Transport von O

2

und

CO

2

) zur Verfügung stellt, wird anschaulich, wenn

man berücksichtigt, dass die aktive Gesamtoberfläche

der 25 Billionen Erythrozyten etwa 3800 m

2

ausmacht,

was annähernd dem 1750-Fachen der mittleren Kör-

peroberfläche eines Erwachsenen (1,7 m²) entspricht.

Die roten Blutkörperchen zeichnen sich durch eine

gro-

ße Plastizität

aus, so dass sie unter Veränderung ihrer

Form durch den Blutdruck durch Kapillaren gepresst

werden können, deren Lumen z.T. kleiner als der Ery-

throzytendurchmesser (s. o.) ist.

Jedes dieser Blutkörperchen setzt sich zu 63% ausWasser

und zu 37% aus einer Trockensubstanz zusammen, zu

der man in erster Linie den

roten Blutfarbstoff

(Hä-

moglobin)

und die

Gerüstsubstanz

(Stroma)

rechnet.

Diese besteht vorwiegend aus Eiweißstoffen, Cholesterin,

Lecithin und Mineralien. DemHämoglobin kommt als

physiologisch wichtigstem Bestandteil der roten Blut-

körperchen (infolge seiner chemischen Eigenschaft) die

Aufgabe des

reversiblen Transports

des in den Lun-

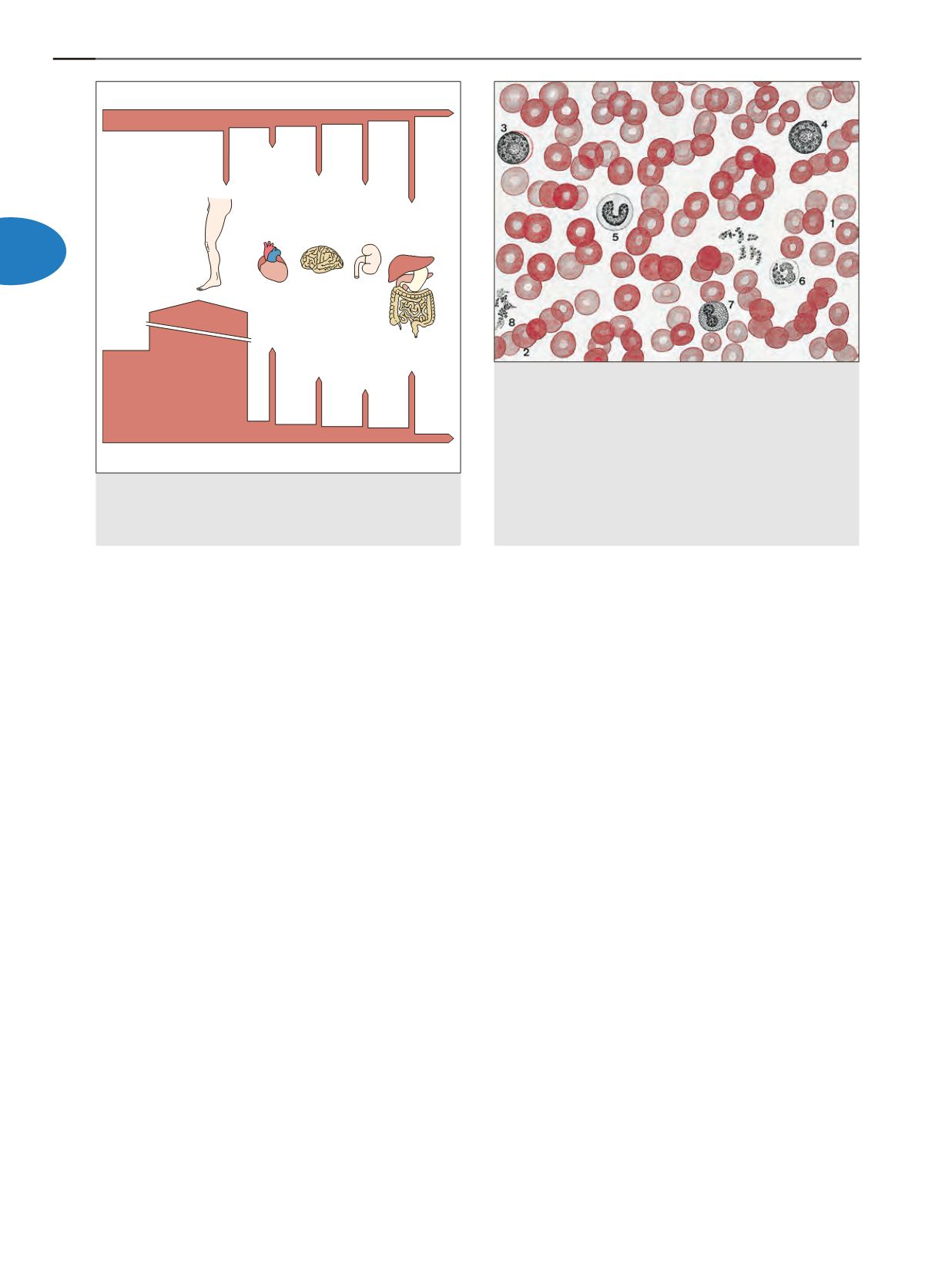

Abb. 17.2

Die Verteilung der Blutmenge auf den Bewegungsap-

parat und die inneren Organe im Ruhezustand und bei stärkerer

körperlicher Belastung.

in Ruhe

5 Liter/min

1,0 0,25 0,75 1,0 1,25 Liter

Muskeln

und Haut

starke

körperliche

Arbeit

25 Liter/min 21,25 1,25 0,85 0,60 0,89 Liter

Herz Gehirn Nieren Einge-

weide

Abb. 17.3

Blutausstrich (gefärbt nach May-Grünwald-Giemsa).

1 = rote Blutkörperchen

(Erythrozyten)

2 = Ketten- oder „Geldrollenform“ der

Erythrozyten

3 = großer

Lymphozyt

4 = kleiner

Lymphozyt

5 =

Monozyt

6 = gelappter (segmentierter)

neutrophiler Granulozyt

7 =

eosinophiler Granulozyt

8 = Blutplättchen

(Thrombozyten)