15.2 Herz und dessen Formwandel

349

15

Wir sprechen deshalb vom fetalen oder plazentaren Kreislauf, bei dem

als Besonderheit das sauerstoffreiche und -arme Blut nicht streng

voneinander geschieden sind.

Für den Blutkreislauf

ergeben sich damit Aufgaben

•• für den

Transport

(Nährstoffe wie Kohlenhydrate,

Aminosäuren, Stoffwechselendprodukte, O

2

, CO

2

,

Wasser, Hormone, Vitamine und Mineralien),

•• für den

Stoffaustausch

(durch die Kapillaren mit den

Zellen bzw. Zellverbänden),

•• für den

Wärmehaushalt

(durch die Verteilung der bei

der Muskelarbeit und bei chemischen Vorgängen in

der Leber sich entwickelnden Wärme und deren Ab-

gabe aus demKörperinnern an die Körperoberfläche),

•• für die

Sicherung einer stabilen Lage der Arterien

durch den arteriellen Blutdruck,

•• für die

Auffüllung der Schwellkörper

durch Blut-

stauung und

•• für die

Abwehr von Schadstoffen

durch Phagozyten

und Antikörper, wodurch die Integrität der Lebens-

prozesse gesichert wird (

▶

Immunsystem, 18.4).

15.2 Herz und dessen Formwandel

Gewebeschichten des Herzens

Das sich der Brustwand anschmiegende und etwas nach

links verlagerte Herz

(Cor)

– Anfang und Ende des Blut-

umlaufs – stellt ein abgestumpftes kegelförmiges Hohl-

organ dar, das von

3 Schichten

aufgebaut wird:

•• dem zarten, die Innenräume des Herzens (einschließ-

lich der Klappen, s. u.) auskleidenden

Endokard,

das – aus einem Endothel und einer kontinuierlichen

Basalmembran bestehend – die inneren Oberflächen,

an denen das Blut vorbeigleitet, glättet. Auf Grund

der größeren Druckbeanspruchung, ist es im Bereich

der linken Herzhälfte kräftiger als rechts entwickelt.

Endokardiale Bildungen (ausgefaltete Duplikaturen)

sind z. B. die Herzklappen, die sich aus einer festen

Bindegewebsgrundmembran mit allseitigem Endo-

thelüberzug aufbauen.

•• der eigentlichen Herzmuskulatur, auch

Myokard

genannt (s. u.) und

•• der serösen Umhüllung, dem

Epikard,

das – von

Fett- und Bindegewebe unterfüttert, um Uneben-

heiten an der Herzoberfläche auszugleichen und die

Herzkranzgefäße einzubetten – fest mit der Oberflä-

che des Herzens verwachsen ist.

Im Bereich der Aorta und der Lungenschlagader

schlägt sich das Epikard in das fibröse

Perikard

um,

in das unser Herz mit dem Anfangsteil der großen

Blutgefäße als Ganzes hineingestülpt ist, wobei zwi-

schen Epi- und Perikard ein schmaler, mit etwas

klarer, eiweißhaltiger Flüssigkeit (normalerweise:

10 cm

3

) benetzter Spalt übrig bleibt, der die Funkti-

on einer Verschiebeschicht oder Gleitschicht ausübt.

Die Perikardschicht, die sich mit ihren kollagenen,

überkreuzenden Fasern einer Überdehnung des Her-

zens widersetzt, bildet mit der Epikardschicht den

Herzbeutel

.

K

linik

Kommt es zu einer Entzündung des Herzbeutels

(Perikardi-

tis)

, dann ergeben die rau gewordenen Wände bei jeder Kontraktion

des Herzens ein Reibegeräusch (trockene Herzbeutelentzündung), wie

wir es auch von einer gleichartigen Erkrankung des Rippenfells oder

der Sehnenscheiden kennen. Sondert die entzündete seröse Haut des

Herzbeutels vermehrt Flüssigkeit ab, so entsteht eine Verbreiterung des

kapillaren Spalts zwischen Epi- und Perikard (Herzbeutel-Wassersucht),

wodurch das Herz in seiner Tätigkeit nicht unwesentlich behindert wird.

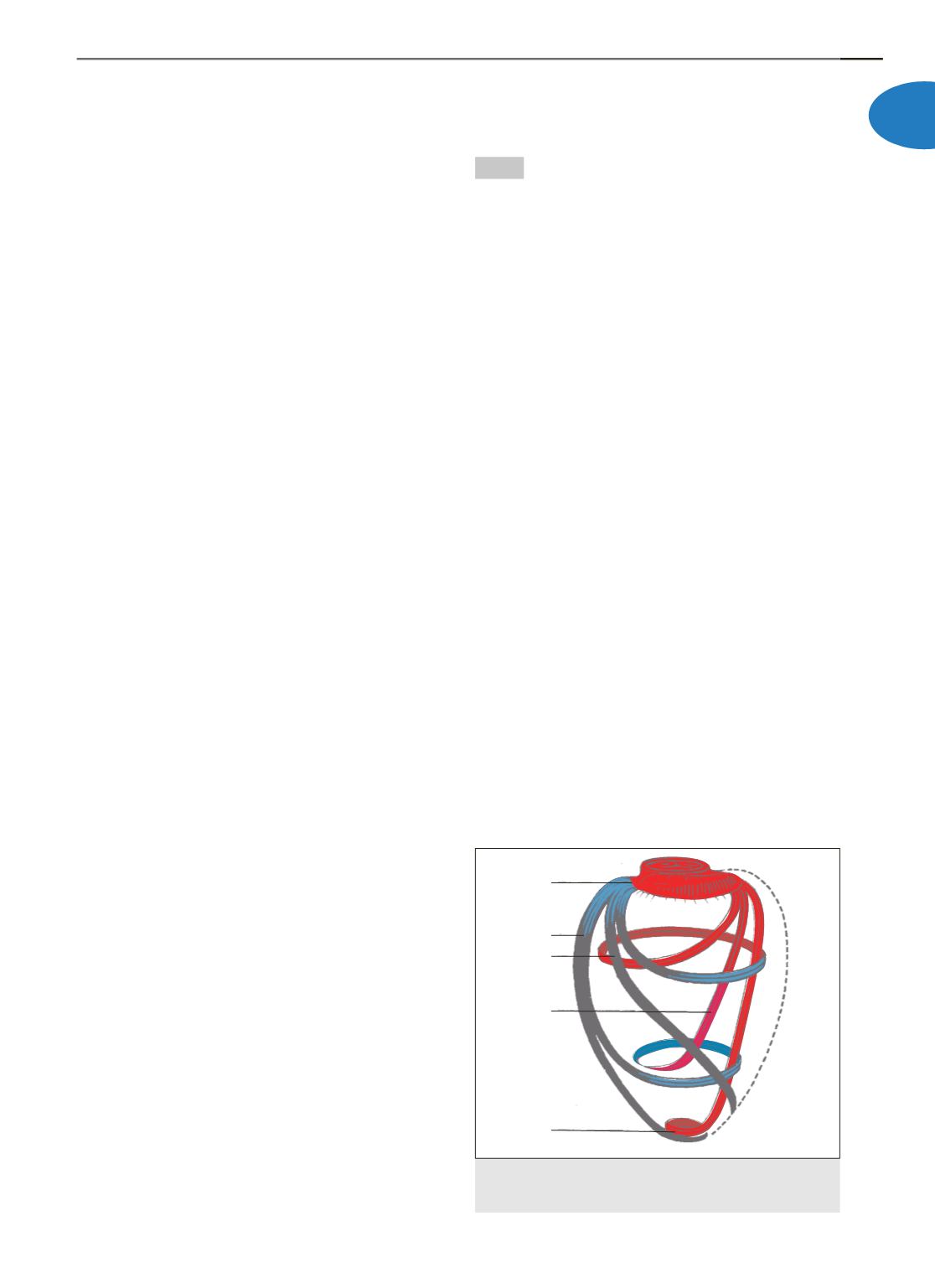

Von allen drei Schichten des Herzens erfordert die mitt-

lere, das

Myokard,

unser besonderes Interesse. Es weist

– rein makroskopisch – speziell an der linken Kammer

ein am „Herzskelett“ (s. u.) beginnendes und endendes

dreischichtiges skelettmuskulöses Raumwerk

auf, das

aus

•• äußeren Schräg-,

•• mittleren Ringfasern und

•• inneren Längsfasern besteht (Abb. 15.2).

An der dünnwandigen Herzspitze

(Apex cordis)

bie-

gen die linksgerichteten äußeren, schraubenförmigen

Schrägfasern in die rechtsgerichteten inneren Längszüge

in Form eines Wirbels

(Vortex cordis)

um, wodurch ein

von lockeremBindegewebe durchsetztes, sehr gut kapilla-

risiertes, überdurchschnittlich hypoxiefestes, zusammen-

hängendes Maschenwerk entsteht, das bei Kontraktion

der Fasern den Kammern eine kräftige Auspressung des

Blutes ermöglicht.

Im Bereich der Vorhöfe gibt es nur eine sehr dünne,

aus äußeren, queren und inneren, bogenförmigen Fa-

serzügen bestehende Muskulatur. Bereits dieser spezi-

fische funktionell-strukturelle Aufbau der Vorhof- und

Kammermuskulatur deutet den recht unterschiedlichen

Arbeits- und Kraftaufwand der beiden Herzabschnitte

für die Fortbewegung des Blutes an. Von den Ventrikeln

Abb. 15.2

Schematische Darstellung des Muskelfasersystems

im Bereich der linken Herzkammer.

1

2

3

4

5