19.3 Innere Atmung

383

19

Während untrainierte erwachsene Männer mit etwa 3 l O

2

-Aufnahme/

min die Grenze ihrer allgemeinen aeroben Leistungsfähigkeit errei-

chen (was eine Diffusionskapazität von 40ml/min/mmHg voraussetzt),

zeichnen sich ausdauertrainierte Sportler

,

die eine Ergometerleistung

von über 400 Watt erreichen, durch eine maximale O

2

-Aufnahme von

5–6 l/min aus (was eine Diffusionskapazität von 70 bzw. 85 ml/min/

mmHg bedingt). Die Grenzen der aeroben Leistungsfähigkeit sind

deshalb nicht in denMuskelfasern, sondern im respiratorischen System

– von der Lunge bis zu denMitochondrien der Muskulatur – zu suchen.

Im Alveolargebiet, das kein Flimmerepithel be-

sitzt, erfolgen die Aufnahme und der Abtransport

der Staubpartikelchen durch die

Alveolarphagozy-

ten

(„Fresszellen“). Somit kommt den Lungenbläs-

chen neben ihrer Hauptfunktion noch eine gewisse

Schutzfunktion zu.

Die beiden Lungen stecken in einer serösen Haut, die

auch

Pleura

genannt wird. Sie ist unterteilt in zwei

Blätter,

•• von denen das innere der Oberfläche der Lungen

unmittelbar aufliegt und auch in die Lappenspalten

hineinzieht („Lungenfell“

= Pleura pulmonalis

),

•• während das äußere Blatt die Innenfläche des Brust-

korbs auskleidet („Brustfell“

= Pleura parietalis

) und

auch die zwischen den beiden Lungen gelegenen Or-

gane sowie das Zwerchfell überzieht.

Der den Rippen aufliegendeTeil des Brustfells wird „Rip-

penfell“

(Pleura costalis)

genannt, eine Bezeichnung, die

sich im klinischen Sprachgebrauch auf das ganze Brustfell

erstreckt.

K

linik

Der zwischen beiden Pleurablättern vorhandene kapillare

Spalt wird normalerweise von einem feinen Flüssigkeitsfilm benetzt,

so dass die auf ihrer Oberfläche nunmehr schlüpfrigen Blätter bei der

Brustkorbformänderung beim Atmen ohne Reibung aneinander vor-

beigleiten können. Erkrankt das Rippenfell, dann kommt es entweder

zu einer Vermehrung der Flüssigkeit (

feuchte

Rippenfellentzündung =

Pleuritis exsudativa

) oder zu einer Reduzierung derselben (

trockene

Rippenfellentzündung =

Pleuritis sicca

), ein Zustand, der mit heftigen

Schmerzen verbunden ist, da die sehr nervenreichen Pleurablätter bei

der Ein- und Ausatmung sich nun aneinander reiben, was vomArzt wäh-

rend des Abhorchens der Lunge (Auskultation) deutlich in Form eines

knarrenden Geräuschs („Lederknarren“) diagnostiziert werden kann.

Im kapillaren Spalt besteht ständig ein

Unterdruck

,

der dafür Sorge trägt, dass die Lunge sich während des

gesamten Lebens in einem passiv gedehnten Zustand

befindet (der bei tiefster Inspiration 30 Torr, bei stärkster

Exspiration 3–4 Torr beträgt). Auf Grund der Adhäsi-

onswirkung des Flüssigkeitsspaltes müssen die Lungen

allen Exkursionen des Brustkorbs passiv folgen.

K

linik

Bringt der Arzt von außen eine gewisse Luftmenge in den

Pleuraspalt, wie es bei der künstlichen Anlegung eines Pneumotho-

rax

geschieht, oder dringt bei einer Brustkorbverletzung Luft in den

Plauraspalt, dann fällt die jeweilige Lunge auf Grund ihrer Elastizität

weitgehend in sich zusammen, da die Adhäsionswirkung des Flüssig-

keitsspalts beseitigt worden ist.

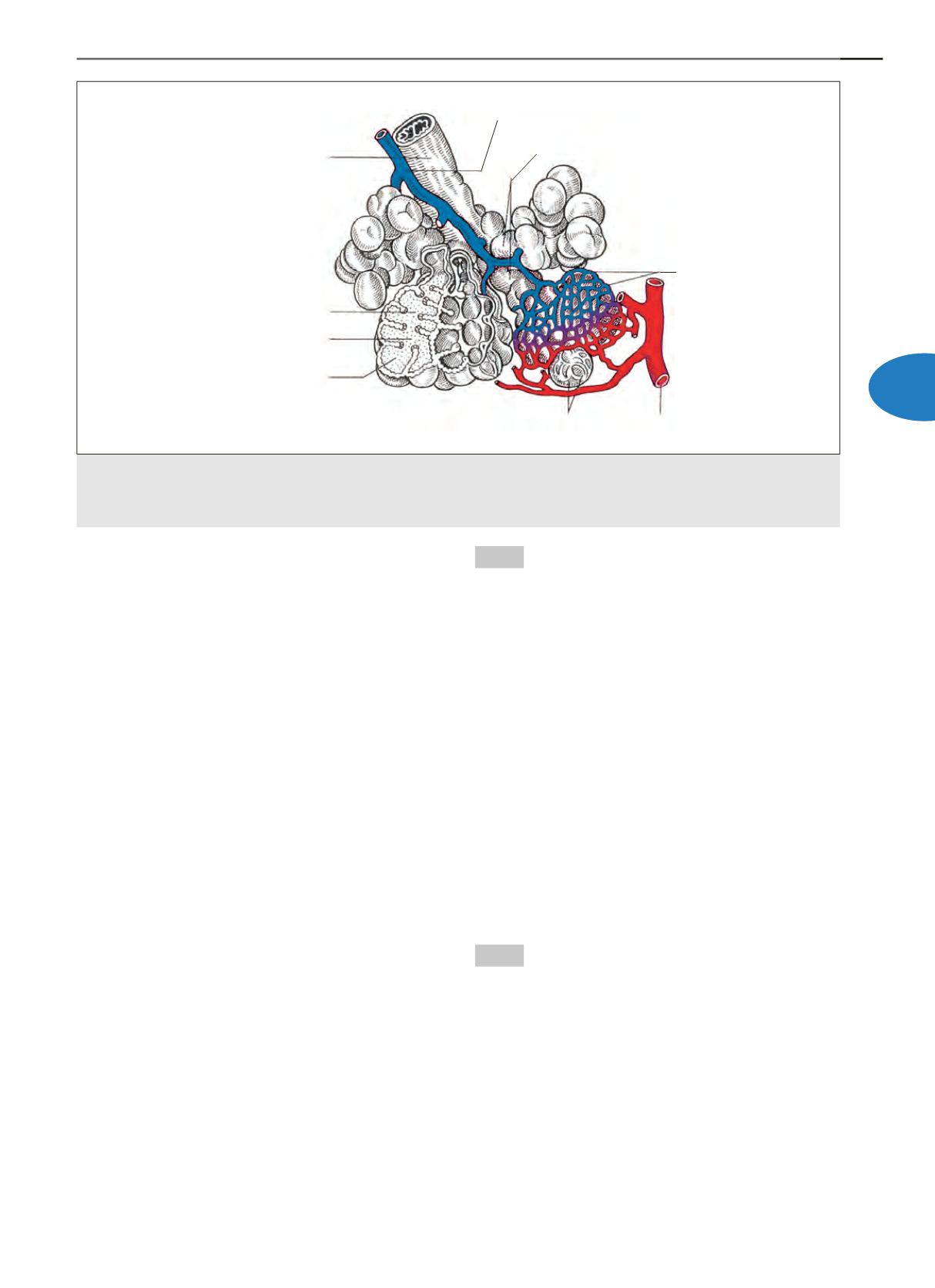

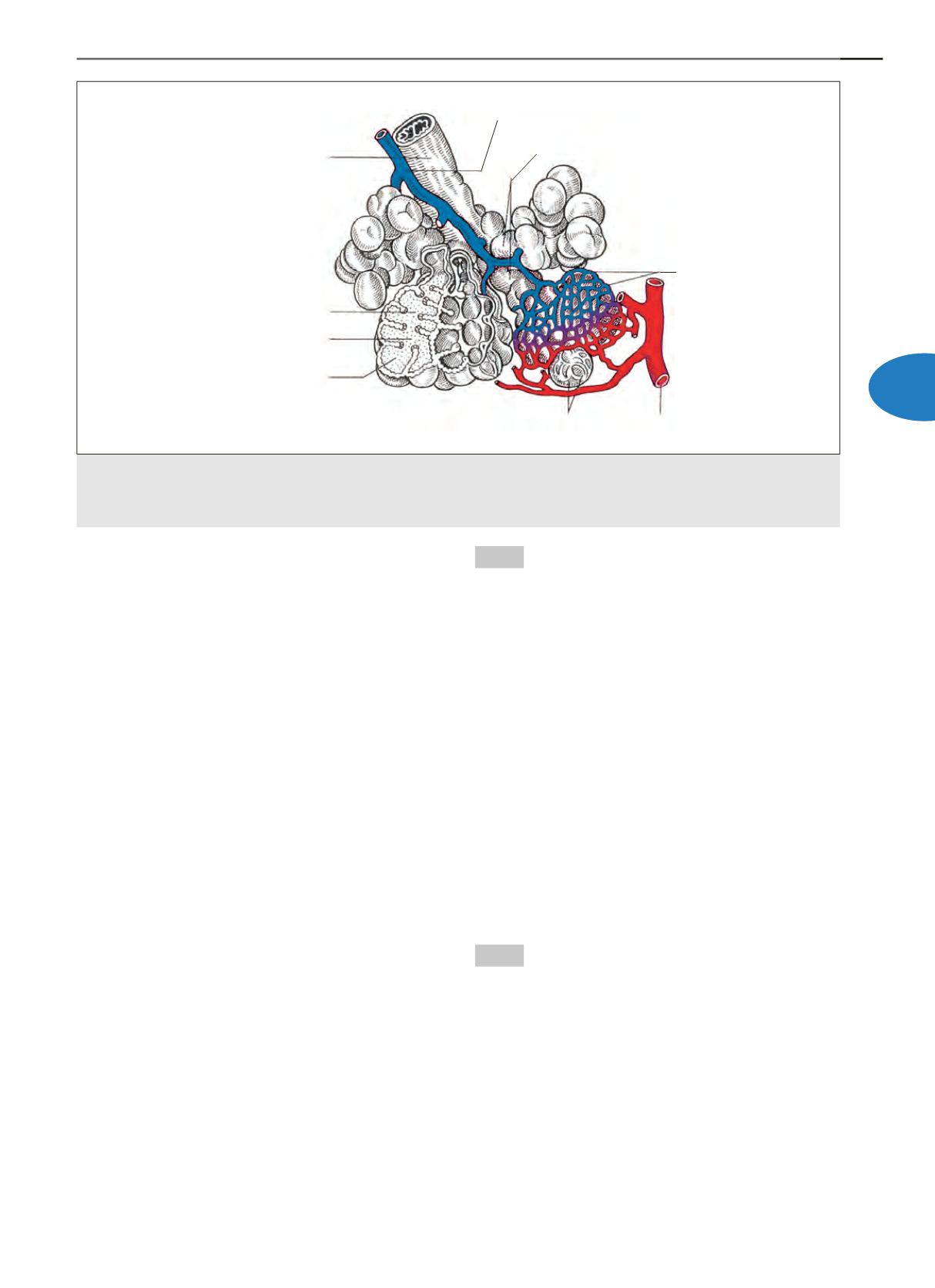

Abb. 19.7

Halbschematische Darstellung des respiratorischen Kapillarnetzes im Bereich einiger Lungenbläschen. Zur Veranschauli-

chung kommen außerdem das elastische Fasergerüst zweier Alveolen sowie an einem aufgeschnittenen Lungenbläschengang mehrere

Lungenbläschenscheidewände.

kleiner Luftröhrenzweig

(Bronchiolus terminalis)

Atmungszweig

(Bronchiolus alveolaris)

Lungenbläschengang

(Ductus alveolaris)

Lungenbläschensäckchen

(Sacculus alveolaris)

Lungenbläschen

(Alveole)

Ast der Lungenschlagader

Ast der Lungenblutader

Kapillar-

netz

elastischer Faserkorb einer Alveole